平成27年度 収穫祭

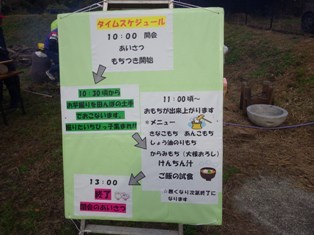

日時:平成27年11月22日(日)10:00~ 収穫祭

ついにこの日がきました

そう、収穫祭です

そう、収穫祭です 田んぼづくり講習会と里山林手入れ講習会の成果を堪能する日です。田んぼづくり講習会で作ったお米ともち米を、里山林手入れ講習会で伐りだした薪を材料に炊きます。楽しみですねぇ

田んぼづくり講習会と里山林手入れ講習会の成果を堪能する日です。田んぼづくり講習会で作ったお米ともち米を、里山林手入れ講習会で伐りだした薪を材料に炊きます。楽しみですねぇ

まずは準備の様子を見てみましょう。

|

|

|

|

|

|

|

|

これはもちつきで使う杵(きね)をやすりで削っているところです。杵は木製なのでもちをつく部分をやすりで削らないともちに大量の木片が混じるんですね

これはもちつきで使う杵(きね)をやすりで削っているところです。杵は木製なのでもちをつく部分をやすりで削らないともちに大量の木片が混じるんですね 万が一、木片を食べてしまっても深刻な事態にはなりにくいですが、念には念を入れないといけませんよね。

万が一、木片を食べてしまっても深刻な事態にはなりにくいですが、念には念を入れないといけませんよね。おや、火を起こしているチームに何かあったようですね

ん?薪??薪が足りないかも…?というわけで、急遽里山林手入れチームを編成して、山に薪を採りにいくことになりました。

ん?薪??薪が足りないかも…?というわけで、急遽里山林手入れチームを編成して、山に薪を採りにいくことになりました。 山に入っていく人達。種田山頭火の俳句に「分け入つても 分け入つても 青い山」なんてのがありましたが、意味はともかく、様子としてはそれです

山に入っていく人達。種田山頭火の俳句に「分け入つても 分け入つても 青い山」なんてのがありましたが、意味はともかく、様子としてはそれです

|

|

|

|

|

|

さて、みなさんの協力のおかげで準備が整いました

収穫祭もそろそろ始まる時間です。

収穫祭もそろそろ始まる時間です。 副市長のあいさつから収穫祭がスタートしました

副市長のあいさつから収穫祭がスタートしました

参加者は約100人ほどです。土地所有者の方、現役・OB講習会の方、長坂の地元町内会の方などなど、様々な人が集まってくれました。会場内、といっても外ですが、の様子をいくつか紹介します。

|

|

|

|

|

|

みかんとさつまいもはどうなるか想像できますが、さて卵は何に使うでしょう?これはまた後ほど

みかんとさつまいもはどうなるか想像できますが、さて卵は何に使うでしょう?これはまた後ほど 右下は講習会OBの方です。いい笑顔見せてくれました

右下は講習会OBの方です。いい笑顔見せてくれました

そろそろメインイベントであるもちつきが始まるようです。最近では、もちつきは何か特別なイベントにでも行かないと見れないし、つけなくなりましたね。袋に入って切り分けられたもちが今の子どもたちにとっては「普通のおもち」になってしまっているかもしれません。

もちは、つく前にまずこねます。このこねるという作業をしっかりやらないともちつきに支障が出ます。もちはもち米から出来ていますので、最初はいわゆる「ごはん状態」です。よくこねることで一粒一粒をしっかりつぶし、密着度を高めます。こうしないと、もちをついてる際に米粒が飛び散ってしまいます。完成した時のおもちの量が減りますし、もち特有の粘りも弱くなってしまうのです。

もちは、つく前にまずこねます。このこねるという作業をしっかりやらないともちつきに支障が出ます。もちはもち米から出来ていますので、最初はいわゆる「ごはん状態」です。よくこねることで一粒一粒をしっかりつぶし、密着度を高めます。こうしないと、もちをついてる際に米粒が飛び散ってしまいます。完成した時のおもちの量が減りますし、もち特有の粘りも弱くなってしまうのです。では、もちつきダイジェスト写真集いきますよ

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

たくさんの人がもちつきをしました 子どもたちにとってもよい体験だったのではないでしょうか。ついたもちはあんこやきなこ、しょうゆと海苔など王道でいただきます

子どもたちにとってもよい体験だったのではないでしょうか。ついたもちはあんこやきなこ、しょうゆと海苔など王道でいただきます おろし醤油もあったのですが、ここにゆず果汁を少し入れたもちが絶品でした

おろし醤油もあったのですが、ここにゆず果汁を少し入れたもちが絶品でした![]() やや辛い食感が口の中に広がったあと、鼻を抜けるゆずの香りが何とも言えません

やや辛い食感が口の中に広がったあと、鼻を抜けるゆずの香りが何とも言えません

さてさて、田んぼづくり講習会ではもち米だけではなく、通常のお米も作りました。ごはんもあります

さてさて、田んぼづくり講習会ではもち米だけではなく、通常のお米も作りました。ごはんもあります 炊けたようなので見てみましょう。

炊けたようなので見てみましょう。

買ってきたお米とは違って見えるのは、おそらく、自分たちで作ったお米だからでしょう

買ってきたお米とは違って見えるのは、おそらく、自分たちで作ったお米だからでしょう 米粒が起つとまさにこのこと

米粒が起つとまさにこのこと![]() と大袈裟ですが、実際の会場で見ると、家で炊くごはんとはまた米粒の1つ1つが違うようです。

と大袈裟ですが、実際の会場で見ると、家で炊くごはんとはまた米粒の1つ1つが違うようです。

おいしそう

おいしそう![]() いや、ちょっと待ってください

いや、ちょっと待ってください 確かアレがあんなところに…。

確かアレがあんなところに…。

そうです、卵です 農家の方から差し入れてもらった卵をごはんにかけて、たまごかけごはんとしていただきましょう

農家の方から差し入れてもらった卵をごはんにかけて、たまごかけごはんとしていただきましょう![]()

…おいしい

…おいしい![]()

![]() これは、なんともいやはや

これは、なんともいやはや![]() 新鮮卵と炊きたてごはんの組み合わせってなんでこんなに合うのでしょう。

新鮮卵と炊きたてごはんの組み合わせってなんでこんなに合うのでしょう。

宴もたけなわですが、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。収穫祭は大好評で終了しました![]()

さて、田んぼづくり講習会、里山林手入れ講習会と年間通して行っていますが、みんなで取れた収穫物を食べよう!という会ではありません![]() 里山的環境の再生とその環境を活用しようというのが目的です。収穫物をみんなで食べるのは、そうした里山的環境の再生・活用の一環というわけです。里山とは、人と自然が共生する環境のことです。人は自然からの恩恵を受け、また山や林の手入れを行うことで荒廃を防ぎ、多様な生物たちの住み処を確保します。収穫祭は自然からいただく恩恵です。相互に恩恵をもたらし、いただいた分はお返しするということが自然と付き合う上では大切です。そして、もっとも重要なことは、こうした活動を絶やさず、未来につなげて続けていくことです。

里山的環境の再生とその環境を活用しようというのが目的です。収穫物をみんなで食べるのは、そうした里山的環境の再生・活用の一環というわけです。里山とは、人と自然が共生する環境のことです。人は自然からの恩恵を受け、また山や林の手入れを行うことで荒廃を防ぎ、多様な生物たちの住み処を確保します。収穫祭は自然からいただく恩恵です。相互に恩恵をもたらし、いただいた分はお返しするということが自然と付き合う上では大切です。そして、もっとも重要なことは、こうした活動を絶やさず、未来につなげて続けていくことです。

自然環境が減ってきている現代で、こうした里山的環境の再生と活用が少しでも自然環境にとっていい影響を与えられるよう、これからも続けていきます

おまけ

おまけ![]()

終わったあとはもちろん片づけ。ゴミを分別し、火を消し、会場撤去。特に、火の始末をきちんとしないと山火事になりかねません

|

|

それではみなさん、お疲れ様でした

それではみなさん、お疲れ様でした